Le photomontage avec Nelson Mandela est osé, mais il a ses raisons…..les

deux personnages n'ont évidemment pas la même aura internationale, loin de là,

mais lorsqu'on commence à s'intéresser à la vie de ce portoricain de 70 ans qui

patiente depuis 32 ans dans les prisons des USA, on va de surprises en surprises…

On s'aperçoit que c'est un garçonnet de neuf ans qui

laisse derrière lui Porto-Rico pour suivre sa famille aux États-Unis, à 14 ans

il ira vivre avec sa sœur à Chicago, à 18 ans il sera pendant des années,

soldat au Vietnam.

De retour avec sa médaille militaire, il découvre, en 1967, dans l'Illinois la

réalité sociale déplorable de la diaspora portoricaine. Il s'engage très

activement dans un gigantesque travail pour améliorer la qualité de vie de

cette communauté. Il semble être partout à la fois: Un lycée pour les

Portoricains, un centre culturel, un combat pour une éducation bilingue, un

accès à l'université, la fin de la discrimination dans les services publics

(l'apartheid n'a pas été l'apanage de l'Afrique du sud). Il a été l'un des

fondateurs de l'école Rafaël Cancel Miranda, il a été également animateur de la

première communauté du Nord-ouest (NCO) , ASSPA, ASPIRA, et de la première

église congrégationiste de Chicago….Non ce n'est pas fini, attendez, il s'est

battu pour créer FREE: un centre de semi-liberté pour des toxicomanes

condamnés, et un centre éducatif pour les prisonniers latinos de la prison de

Stateville dans l'Illinois.

Cette liste est longue, impressionnant, pour un homme qui en 1967 n'a que 24 ans, elle est largement suffisante pour nous permettre d'apprécier l'invraisemblance d'une implication directe d'Oscar Lopes Rivera dans les attentats meurtriers commis par des indépendantistes portoricains au début des années 70.

Première lettre : "Les mains

contre la vitre"

Ma Chère Karina, il n'a pas été facile de choisir un

titre pour ces lettres que j'ai décidé de t'envoyer régulièrement depuis la

prison.

En t'écrivant à toi dont j'ai définitivement perdu

l'enfance et l'adolescence, je sais que je parle à des milliers de jeunes

portoricains pour qui mon nom ne signifie rien.

Je suis un vieux lutteur de 70 ans, je suis en prison

depuis 32 ans, je ne veux pas revenir sur les raisons politiques qui m'ont

conduit à cet enfermement, d'autres l'ont déjà fait. Je veux seulement clamer

de nouveau que je place le respect de la vie humaine au-dessus de tout, que je

respecte la vie au-dessus de tout, que je n'ai jamais fait de mal à un être

humain et n'en ferai jamais.

On laissait Clarissa rentrer avec un paquet contenant

trois langes et quelques biberons de lait. Pendant les visites, il y a du côté

de la famille comme du côté des détenus, des caméra qui enregistraient tous nos

mouvements, mais ironiquement, aucune n'a jamais pu me laisser une photo de moi

et ma petite fille. Il y avait toujours trois ou quatre gardiens qui

m'escortaient et j'avais les pieds enchaînés. J'étais le seul prisonniers a

être à ce point surveillé aux heures de visites.

Il était difficile de te distraire quand on était dans

le local des visites. Alors, pour aider ta mère qui essayait de passer le plus

de temps possible avec moi et t'occuper un peu, on avait inventé un jeu

spécial. Tu posais tes petites mains de bébé sur le verre et je faisais la

même chose, ainsi nos quatre mains se retrouvaient ensemble et pouvaient "se

toucher". Nos mains sautaient, se poursuivaient comme des araignées

sur les fils invisibles de la tendresse. Il manquait le contact véritable

interdit par la vitre, mais il y avait un langage privilégié entre toi et moi,

entre tes tendres mains de bébé et mes vieilles mains, pâles de réclusion, qui

voulaient s'envoler mais se calmaient, soumises quand tu les caressais.

Nous avons utilisés pendant des années cette

"danse des mains" pour communiquer entre nous. Le temps est passé, tu

as grandi, le contact physique avec les visiteurs m'étant interdit, pendant

toutes les années que j'ai passé à Marion, je n'ai pas pu t'embrasser, toucher

et sentir tes cheveux. C'était pareil pour ta mère qui me quittait en larmes

quand je savais contenir les miennes.

Un jour enfin, on m'a transféré à la prison de

"Terre haute" dans l'Indiana. La- bas, on m'a annoncé que je

pourrai recevoir des visites et avoir des contacts physiques avec mes proches.

Ta mère est arrivée avec toi et ma nièce Wanda, tu avais seulement sept ans.

Elle et ma nièce m'ont alors embrassé, mais toi, tu t'es mise face à moi et tu

as levé tes mains pour les poser sur une vitre imaginaire attendant que je

fasse la même chose. Encore bien jeune, après tant d'années derrière cette

barrière, tu croyais que nous devions continuer notre jeu. Ta mère t'a dit

alors:" Maintenant tu peux toucher ton grand-père", tu t'es jeté dans

mes bras, nous nous touchions pour la première fois….

Cette vitre, malgré tout, reste encore un complice

entre toi et moi. A travers elle, dans ces pages, je continuerai à te

raconter mes souvenirs, mon histoire présente, nièce tant attendue...

Avec énormément d'amour, en résistance et lutte…

Deuxième

lettre : “ Là, où respire la mer"

Ma

chère Karina,

Après

la famille, ce qui me manque le plus c'est la mer. 35

années sont déjà passées depuis la dernière fois que je l'ai vue . Et pourtant

je l'ai très souvent peinte, aussi bien celle de l'Atlantique que celle de la

Caraïbe…cette écume souriante de Cabo Rojo est de la lumière mêlée de sel.

Pour n'importe quel habitant de Porto Rico, vivre loin de la mer est une chose incompréhensible. Et c'est bien différent quand on est en liberté de se mouvoir n'importe où et de voyager à sa rencontre. Peu importe qu'elle soit grise et froide, même si tu rencontres la mer dans un pays lointain, tu te rends compte qu'elle est “toujours recommencée", comme l'écrit un poète (note du traducteur : il s'agit probablement d'une allusion au poème de Paul Valéry: Le cimetière marin), et qu'à travers elle peuvent passer des poissons qui s'approcheront de ta terre et venant de là-bas, t'apporteront des souvenirs

J'ai appris à nager très jeune, je devais avoir trois ans. Un cousin de mon père qui vivait avec nous était pour moi comme un frère aîné, il m'avait emmené à la plage où il avait l'habitude de nager avec ses amis, il me lançait à l'eau pour que j'apprenne. Après cela quand j'étais à l'école, j'avais l'habitude de faire des escapades avec d'autres garçons jusqu'à une rivière proche, tout cela me paraît bien loin.Ici dans la prison, j'ai ressenti bien des fois la nostalgie de la mer. L'envie de la prendre à plein poumons, de la toucher, de m'inonder les lèvres, mais tout de suite je me rends compte qu'il se passera sans doute bien des années avant de pouvoir accéder à ce plaisir bien simple.La mer me surprend toujours, mais je crois que je n'ai jamais eu autant besoin d'elle que le jour où l'on m'a transféré de la prison de Marion, dans l'Illinois, à celle de Florence, dans le Colorado. A Marion, je pouvais sortir dans la cour une fois par semaine, et de là, je voyais les arbres, les oiseaux… j'entendais le bruit du train et le chant des cigales…je courais sur la terre, je la sentais, je pouvais agripper l'herbe et laisser les papillons m'entourer…mais à Florence tout cela s'est terminé.Sais-tu que la ADX, c'est à dire la prison de sécurité maximum de Florence, est destinée aux pires criminels des États-Unis et est considérée comme la plus dure et la plus inexpugnable du pays ? Ici les prisonniers n'ont pas de contact entre eux, c'est un labyrinthe d'acier et de ciment construit pour isoler et annihiler. J'ai été parmi les hommes qui ont inauguré ce pénitencier.

Pour n'importe quel habitant de Porto Rico, vivre loin de la mer est une chose incompréhensible. Et c'est bien différent quand on est en liberté de se mouvoir n'importe où et de voyager à sa rencontre. Peu importe qu'elle soit grise et froide, même si tu rencontres la mer dans un pays lointain, tu te rends compte qu'elle est “toujours recommencée", comme l'écrit un poète (note du traducteur : il s'agit probablement d'une allusion au poème de Paul Valéry: Le cimetière marin), et qu'à travers elle peuvent passer des poissons qui s'approcheront de ta terre et venant de là-bas, t'apporteront des souvenirs

J'ai appris à nager très jeune, je devais avoir trois ans. Un cousin de mon père qui vivait avec nous était pour moi comme un frère aîné, il m'avait emmené à la plage où il avait l'habitude de nager avec ses amis, il me lançait à l'eau pour que j'apprenne. Après cela quand j'étais à l'école, j'avais l'habitude de faire des escapades avec d'autres garçons jusqu'à une rivière proche, tout cela me paraît bien loin.Ici dans la prison, j'ai ressenti bien des fois la nostalgie de la mer. L'envie de la prendre à plein poumons, de la toucher, de m'inonder les lèvres, mais tout de suite je me rends compte qu'il se passera sans doute bien des années avant de pouvoir accéder à ce plaisir bien simple.La mer me surprend toujours, mais je crois que je n'ai jamais eu autant besoin d'elle que le jour où l'on m'a transféré de la prison de Marion, dans l'Illinois, à celle de Florence, dans le Colorado. A Marion, je pouvais sortir dans la cour une fois par semaine, et de là, je voyais les arbres, les oiseaux… j'entendais le bruit du train et le chant des cigales…je courais sur la terre, je la sentais, je pouvais agripper l'herbe et laisser les papillons m'entourer…mais à Florence tout cela s'est terminé.Sais-tu que la ADX, c'est à dire la prison de sécurité maximum de Florence, est destinée aux pires criminels des États-Unis et est considérée comme la plus dure et la plus inexpugnable du pays ? Ici les prisonniers n'ont pas de contact entre eux, c'est un labyrinthe d'acier et de ciment construit pour isoler et annihiler. J'ai été parmi les hommes qui ont inauguré ce pénitencier.

Quand

je suis arrivé, on me réveillait plusieurs fois la nuit et pendant longtemps je

n'ai pas réussi à dormir plus de 50 minutes à la fois. Nous étions alors

seulement quatre prisonniers dans cette galère, mais l'un d'entre eux avait un

long passé de problèmes mentaux et criait des obscénités jour et nuit en

luttant contre des ennemis invisibles. Nous étions presque tout le temps dans

les cellules, même pour les repas. Tout le mobilier était en béton, on ne

pouvait rien bouger. Je ne comprends pas comment nos voisins, la population de

Florence, avait accepté une prison tellement inhumaine auprès d'elle. Pourtant

je sais que de nos jours l'industrie des prisons est très puissante au USA,

cela rapporte de l'argent et il semble que ce soit uniquement ce qui importe!A

Florence, la nuit les prisonniers communiquaient au travers d'une bouche de ventilation

qui était au plafond. Il fallait crier pour se faire entendre, tous criaient,

et cela ne faisait que nous épuiser mentalement.

Moi,

je me taisais, j'essayais de me concentrer sur le bruit des vagues, en fermant

les yeux je les voyais se briser sur le sable devant la grotte de l'indien, la

clameur de la prison commençait progressivement à disparaître. La mer montait

et s'abaissait comme un torse en me transmettant sa force et sa respiration.Je

sais qu'un jour je passerai devant elle toute une nuit et j'y attendrai

l'arrivée du jour. Ensuite je voudrais faire la même chose à Jayuya, voir le

coucher du soleil sur la Cordillère….

Sur

cette espérance, en résistance et lutte, ton grand-père t'embrasse !

Troisième

lettre: “ Le sens de tout combat"

Je voudrais te dire aujourd'hui que la vie est pleine

de défis et parfois de déceptions. Ne permet jamais à rien ni à personne de te

décourager parce qu'il y a en toi la force pour affronter et dominer n'importe

quel obstacle.

Dans ce monde bien dur pour un garçonnet portoricain

qui pouvait à peine s'exprimer en anglais, j'ai pourtant rencontré une poignée

de personnes merveilleuses.

J'ai eu, par exemple une enseignante formidable au

Collège Wright, un établissement préuniversitaire où j'ai pu aller à la fin de

mon cycle secondaire. Nous étions pauvres, je peux te dire que j'avais honte de

mes habits moches et usés et de mes vielles chaussures de tennis, les seules

que je possédais, et pourtant, cette femme excellente qui donnait des cours de

prononciation, ne s'intéressait pas aux apparences. Elle m'a accordé beaucoup

de temps avec patience et douceur, elle s'est aperçue que je bégayais quand je

parlais anglais et m'a proposé une solution en me faisant faire des exercices

et des lectures. A cette époque, j'ai commencé à passer mon temps libre dans un

quartier de Chicago où traînaient les "beats", un groupe d'écrivains

et d'artistes très épris de liberté.

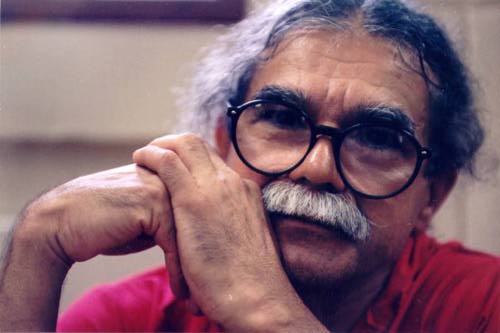

Oscar Lopez Rivera.

Quatrième

lettre : “ Une ombre furtive”

Chère Karina,

Ces jours-ci, je me suis souvenu d'un épisode qui je

crois a marqué ma vie. Il est curieux de constater que notre mémoire puisse

parfois isoler, de toutes les horreurs que nous voyons, un fait bien précis,

non pas le plus sanglant ou le plus douloureux, mais celui qui s'imprime pour

toujours en notre âme et ressuscite lorsque nous prenons de l'âge.

J'avais ton âge quand j'ai été appelé pour

me battre au Vietnam. Je suis entré dans la guerre au mois de mars 1966.

On m'a envoyé à la base de Lai Khe, mais je n'y

suis resté que peu de jours car j'ai été rapidement envoyé sur des opérations

itinérantes presque toujours autour de Saïgon et qui duraient des

semaines.

C'est dans les environs de cette base de Lai Khe que

j'ai constaté pour la première fois les effets dévastateurs du fameux

"agent orange", ce défoliant utilisé pour détruire la forêt était

conservé dans des barils avec une bande orange et les avions arrosaient ce

produit qui paraissait aussi inoffensif que les traitements agricoles aériens.

En réalité l'effet était terrible, toutes les plantes séchaient et mourraient

en l'espace de trois jours, toute la végétation était mise à plat, noircie,

transformée en un amas où il était difficile de distinguer des ossements

animaux ou humains!

Un jour, ils ont demandé à notre peloton d'encercler

un village, on a établi un périmètre avec des points de contrôle empêchant

toute entrée ou sortie de personnes. On est resté comme ça six semaines à

surveiller les paysans qui cultivaient le riz. Ils travaillaient avec de l'eau

à mi-jambe, toujours sous notre surveillance. L'un d'eux qui était de mon âge,

s'est approché de moi, un soir après le travail, a placé son bras à côté du

mien en disant:" same thing" (la même chose). J'ai regardé nos

bras et j'ai découvert, à ma grande surprise que nous avions tous les deux les mêmes,

secs et durs au travail!

Quelques nuits plus tard, une sentinelle a remarqué

des mouvements et des ombres suspectes autour de notre campement. Elle a donné

l'alerte, nous sommes arrivés en courant, on nous a donné l'ordre d'ouvrir le

feu et une pluie de balles a balayé le feuillage; quand on nous a donné l'ordre

de cesser le feu, nous sommes restés paralysés, n'osant pas respirer. L'ombre

suspecte a recommencé à bouger dans la végétation, le chef du peloton nous a

ordonné de tirer de nouveau, nous avons visé de nouveau et envoyés une pluie de

balles, rien ne bougeait plus mais nous n'avons pas été tranquilles jusqu'à

l'aube. Quand la clarté a commencé à apparaître, on a entendu des cris

déchirants qui provenaient des rizières et nous nous y sommes précipités. Il y

avait là trois ou quatre paysans qui pleuraient devant le cadavre d'un buffle,

le seul de tout le village qui pouvait travailler la terre. Cet animal était

l'ombre furtive et silencieuse que nous avions tuée!

Le plus jeune parmi les hommes qui pleuraient, était

ce garçon qui avait posé son bras à côté du mien, il avait ses vêtements et sa

peau maculés du sang du buffle et me regardait fixement..... une partie du

peloton a ensuite été transféré vers une zone parsemé de mines et de ces pièges

que l'on appelait des "booby traps" qui ont blessé beaucoup d'entre

nous. Sur les 31 hommes de mon groupe 17 ont été mis hors de combat. Nous

passions beaucoup de temps à essayer de localiser ces pièges et nettoyer le

terrain pour que les hélicoptères descendent pour ouvrir un passage aux équipes

récupérant les victimes.

. Ce garçon qui pleurait son buffle et devait

avoir mon âge ne pourrait pas imaginer, s'il vit encore, que je suis prisonnier

depuis 32 ans et que j'ai très souvent pensé à lui...Il avait raison, son bras

et la mien étaient la même chose.

En résistance et lutte, ton grand-père t'embrasse.

Oscar López Rivera

Cinquième

lettre : “L'histoire de Jíbara Soy”

hère Karina:

J'ai entendu parler il n'y a pas longtemps d'un chien

qui aboyait trop près d'une maison de Santurce. Il est mort sous les balles et

je n'ai pu m'empêcher de penser aux chiens qui m'ont accompagnés dans la vie,

qui étaient à mes côtés pour le meilleur et pour le pire, jusqu'au jour même où

l'on m'a arrêté m'accompagnant alors de leur regard paisible. Il y a toujours

eu un chien à mes côtés, enfant à San Sebastian et ensuite dans ma jeunesse

quand j'ai migré aux Etats-Unis et même au Vietnam où ils ont soufferts les

horreurs de la guerre. Cette proximité d'un animal aussi noble, capable de te

comprendre, de partager ta nostalgie et ta tristesse m'a beaucoup manqué en

prison.

En 1973, quand je vivais à Chicago, j'ai eu une

chienne formidable, un Pincher Doberman qui s'appelait Jibara Soy. C'était la

mascotte du quartier, intelligente et protectrice, qui voulait toujours attirer

l'attention. A cette époque, je louais un petit appartement là même où mon

frère ainé avait sa maison. Une des conditions imposées était que je n'y emmène

pas de chien, mais il se trouve qu'une nuit des voleurs sont entrés et j'ai finalement

convaincu mon frère d'accepter la présence de ma chienne. Quelques semaines

après, m'étant absenté quelques heures, je suis rentré pour constater que

Jibara Soy avait transformé le beau jardin que mon frère entretenait avec un

soin extrême en un véritable champ de bataille. Elle avait fait d'énormes trous

desquels elle avait extrait des rats de la taille d'un chat. Je l'ai lavé, je

l'ai emmené au vétérinaire pour m'assurer qu'elle ne s'était pas blessé,

qu'elle ne risquait pas de contracter une maladie. De retour à la maison, j'ai

fait ce que j'ai pu dans le jardin pour réparer les dégâts....Quand mon frère

est rentré du travail, je lui ai dit que j'avais deux nouvelles à lui annoncer:

une bonne et une mauvaise. La bonne était que Jibara Soy avait tué neuf rats,

la mauvaise, il pouvait la constater de ses propres yeux, le jardin était

ravagé, il faudrait mettre les bouchées doubles pour lui redonner sa verdeur.

Mon frère et son épouse se sont finalement pris de

tendresse pour ce chien qui nous a accompagnés de longues années. Il avait

son fauteuil à lui où il écoutait avec attention la musique classique, et

chaque fois que je me mettais à lire il avait les yeux rivés sur moi comme

s'il était capable de lire mes pensées et découvrir la signification du texte.

Et puis un jour elle est morte en donnant le jour à 16

chiots. J'avais cru jusque-là qu'elle avait simplement grossi car le

vétérinaire lui donnait des pilules contraceptives, mais ça n'a apparemment pas

fonctionné...Ta mère, Clarissa, est une grande amoureuse des animaux, tu as toi-même

vécu parmi eux, tu peux comprendre combien il m'a été difficile de perdre mes

animaux le jour où ils sont venus m'arrêter. Je vivais dans la clandestinité,

ils étaient mes compagnons en situation de désespoir! Un jour on a

découvert ma cachette, on est venu m'arrêter, je te dirai plus tard mes

sentiments et mes peurs quand ils m'ont emmené, mais je sais seulement que ce

jour de mai 1981 quand cet agent du FBI s'est approché de moi, la première

chose que je lui ai demandé, c'est ce qu'il avait fait de mes chiens! Il m'a

répondu qu'ils avaient été emmenés au ASPCA, un refuge animalier, mais quelque

chose dans son expression m'a fait comprendre qu'il mentait, j'ai insisté pour

savoir la vérité...Il y a eu un long silence que je n'ai que trop compris et

j'ai entendu ce que je craignais:" Nous avons dû les abattre".

Quand je repense à la fidélité de ces deux chiens, il

me revient à la mémoire le souvenir de tous ceux que j'ai eu depuis mon enfance

à San Sebastien de Portorico, des malheureux chiens massacrés du Vietnam, il me

semble encore entendre les aboiements courageux de Jibara Soy. 32 années sont

passées, j'aime les animaux que j'ai perdu, ceux qui furent mien et n'ont pu

mourir avec des paroles apaisantes et mes mains caressantes....J'aime déjà ceux

que j'aurai un jour à Porto Rico.

Ton grand père, en résistance et lutte,

Oscar López Rivera

Sixième lettre:" Pour devenir ce que nous

sommes"

Ma chère Karina,

Voici un bel exemple de lutte: A la fin des années

soixante, il y avait beaucoup de plaintes pour discrimination

envers les latinos dans une entreprise de téléphonie de Chicago qui s'appelait

"Illinois Bell". Nous nous sommes rassemblés en collectif pour nous

défendre dans la basse ville où se trouvait alors le siège de l'entreprise.

Son président était alors un certain Charles Brown, il

ne nous autorisait un contact que par l'intermédiaire d'un de ses adjoints, un

latino- péruvien qui n'avait en réalité aucun pouvoir.

Un jour, nous avons su que Mr Brown avait l'habitude

de fréquenter une église presbytérienne à Lake Forest, une banlieue chic.

Nous y sommes allés, il y a eu un problème, Mr Brown était absent ce

jour-là! Nous nous somme placés devant le pupitre et nous avons expliqué au

public que tout ce que nous voulions, c'était parler avec cet homme, lui

exposer nos problèmes car, dans son entreprise on excluait les latinos. Ceci

dit, nous les avons remerciés et nous sommes retirés. Peu de temps après, alors

que nous rentrions chez nous, une des personnes qui étaient dans l'église, nous

a contactés pour nous donner l'adresse de Mr Brown. Quelques-uns d'entre nous

sont alors retournés à Lake Forrest pour repérer les lieux et plusieurs

semaines après, nous avons loués des bus, nous y sommes montés avec nos

familles pour aller manifester de nouveau, mais cette fois en face de chez lui,

nous avions dit aux enfants que nous allions piqueniquer et chacun avait son

petit repas agrémenté de quelques douceurs.

A cette époque, il n'y avait pas de contrôle pour

rentrer dans les quartiers de luxe et même pas de portails. Nous nous sommes

assis autour de la piscine et il a été impossible d'empêcher les enfants de

sauter dans l'eau. Alors nous avons vu qu'une porte de la maison s'ouvrait,

c'était Mr Brown lui-même qui nous invitait à entrer. Dix d'entre nous se sont

approchés pour la discussion qui a eu lieu dans la cuisine de la maison. A un

certain moment, il s'est excusé puis il a appelé son fils qui connaissait

l'espagnol pour qu'il serve d'interprète. Nous lui avons dit que ce

n'était pas nécessaire, que nous étions tous bilingues. Alors, il nous a tous

donné rendez-vous pour le matin suivant dans son entreprise et nous nous y sommes

retrouvés. Il a donné son accord pour l'embauche immédiate de 125 travailleurs

latinos dans divers services de la Illinois Bell et l'ouverture de deux bureaux

pour des communautés hispanique, une pour les mexicains et une pour les

portoricains de manière à leur offrir des services en langue espagnole. Il a

accepté également d'embaucher chaque année un certain nombre d'ouvriers

latinos.

Cet accord obtenu auprès de Mr Brown a été pour nous

une grande victoire, et quasi spontanément, nous avons créé " l'alliance

hispanique du travail".

Peu à peu, nous avons étendu notre action à la défense

des droits des ouvriers d'autres entreprises, surtout dans le domaine de la

construction immobilière. Nous avons exigés que l'on emploie des travailleurs

latinos et nous avons eu le plaisir de voir nos demandes satisfaites. Il n'y a

jamais eu de violence, seulement une demande de plus de travail, et une grande

mobilisation communautaire planifiée dans les moindres détails.

Finalement on a vu les portes des entreprises et des

unions ouvrières jusque-là fermées commencer à s'ouvrir pour nous.

Ensuite, tout l'effort a été concentré sur les écoles

et les universités. J'estime que pour être ce que nous sommes, il faut

consentir des sacrifices de toute sorte.

Je

ne t'ai peut-être jamais aidé à souffler les bougies de tes anniversaires comme

le font tellement de grand-père pour leurs petites filles, mais je me console

en pensant que j'ai posé mon grain de sable pour construire un monde plus

lumineux et juste pour toi.

En résistance et lutte, Oscar López Rivera t'embrasse.

Septième lettre : “Tous ont écouté"

Chère Karina,

Lorsque je t'ai raconté la lutte des Latinos contre la

discrimination au travail, je me souvenais de mon premier effort pour organiser

une manifestation. Beaucoup d'immigrants portoricains vivent dans des

conditions infrahumaines, dans des logements envahis par les rats, avec des

escaliers dangereux et des toits qui partent en morceaux. Les propriétaires ne

se sont jamais préoccupés de les entretenir, mais n'oublieront jamais de

récupérer les loyers chaque mois, rendant la vie impossible à tous ceux qui ont

des retards.

J'ai ainsi commencé à rencontrer les personnes qui

vivaient dans les conditions les plus misérables, frappant aux portes pour

essayer de les organiser. La première femme avec qui j'ai parlé m'a dit:"

Qui écoutera une portoricaine"?, la réponse m'est sortie du cœur:"

Moi, je 'écouterai et ensuite, tous les deux, nous irons écouter les autres, et

finalement tous écouteront tout le monde"!

Je l'ai convaincu et nous avons commencé à discuter

avec les autres locataires. Nous voulions seulement que le bâtiment sois

nettoyé, les canalisations et les rampes diverses réparées, et bien sûr

que soit éliminé la multitude de rats et bestioles diverses avec lesquels tant

de famille devaient vivre.

Les portes de la banque ont été libérés et les enfants

se sont réjouis en envoyant les petites pièces en colère, c'est une grand-mère

portoricaine qui avec ses deux petits enfants étaient en tête de la

manifestation contre la banque, au retour, ses yeux brillaient plus que le

reflet du soleil dans les pièces de monnaie.

Nous nous sommes écoutés les uns les autres, faisant ainsi naître une forte

solidarité.

En

résistance et lutte, ton grand-père

Oscar López Rivera

Huitième lettre: “ face à face avec la peur”

Ma chère Karina,

Oscar López Rivera

Huitième lettre: “ face à face avec la peur”

Ma chère Karina,

Chacun décide de son destin et risque son âme en

fonction de ce que lui dicte sa conscience. La peur est toujours là à

chaque moment, jour et nuit, mais on peut apprendre à l'utiliser à son profit.

Au Vietnam par exemple c'est la peur qui m'a aidé à être prudent, attentif à

tout ce qui m'entourait, aux mouvements et aux sons inhabituels. Pendant des

mois, des années, j'ai survécu comme cela, humant l'air pour pouvoir

détecter le danger. Quand arrivait au bataillon un nouveau soldat et que je le

voyais présumer de ses forces et de sa vaillance, je commençais par l'observer.

Je me rendais souvent compte que cette attitude avait pour but d'impressionner

les autres et de cacher la panique qui l'assaillait. Alors, quand le combat

arrivait, c'était de deux choses l'une: ou il était totalement paralysé, ou il

avait un comportement dangereusement téméraire. Dans les deux cas, je finissais

par le prendre à part et lui et lui expliquer que tous, nous avions peur, que

c'était un sentiment normal. L'important était de le reconnaître, de

l'accepter, parce que se retrouver paralysé ou trop téméraire dans le feu du

combat mettait sa vie et celle de ses compagnons en danger.

Je pense que le fait d'avoir grandi sur les

trottoirs de Chicago a été pour moi un bon apprentissage du contrôle de ma

peur.

Des années plus tard, quand on m'a envoyé à la prison

de Marion et que j'y ai expérimenté ce qu'on appelle le "régime de

privation sensorielle", je n'avais aucune idée de ce qui allait

m'arriver ou des personnes avec lesquelles j'allais vivre. On m'a placé dans

l'unité "gang" au milieu d'une brochette des plus dangereux du pays.

Personne ne peut honnêtement dire qu'il ne craint pas pour sa vie dans un tel

lieu. Il se trouve que j'ai reconnu quelques-uns des détenus qui s'étaient trouvés

avec moi dans la prison de Leavenworth, ils se sont montrés solidaires, ils

savaient que je ne venais pas d'un gang, que j'étais un prisonnier politique.

J'ai su très vite que j'aurai seulement droit à un

quart d'heure par mois de téléphone, en pratique beaucoup moins car les appels

étaient souvent coupés. Ma peine s'en trouvait alourdie car ma mère était âgée

et malade et c'était elle qui maintenait ma relation avec mes frères et le

reste de ma famille à Porto Rico.

Le plus douloureux a été pour moi de ne pas pouvoir

parler suffisamment avec ma fille qui était alors encore un enfant. Comme elle

ne me connaissait presque pas, elle ne me disait pas grand-chose au téléphone.

Quand j'avais des visites, les contacts physiques m'étaient interdits. Je me souviens

encore de la première fois que Maman, ton arrière-grand-mère, est

venue me voir…elle a éclaté en sanglot en me voyant exposé derrière la vitre.

Je lui ai dit tout de suite qu'il fallait qu'elle soit forte, qu'elle retienne

ses larmes pour ne pas montrer aux geôliers que ce régime carcéral abattait

toute la famille. Par la suite, elle n'a plus pleuré en ma présence et s'est

comporté comme une portoricaine courageuse.

A la différence de Leavenworth, dans cette prison de

Marion, on interceptait toute ma correspondance et ce qu'on m'envoyait à lire.

Il se passait parfois des semaines ou des mois avant que l'on me donne mes

lettres, revues ou journaux. Ils me donnaient tout en même temps et le jour

suivant quelqu'un entrait dans ma cellule pour vérifier tout ou confisquer tout

ce que je n'avais même pas encore lu sous le prétexte qu'ils appelaient "

excès de papier". Il m'est arrivé de partager les journaux dès qu'on me

les donnait entre tous les autres détenus qui me les rendaient progressivement.

La presse n'était pas souvent récente, mais je lisais tout.

Il

faut toujours lire, Karina, la lecture aussi est utile pour soulager la solitude

dont je te parlerai plustard.

En résistance et lutte, ton grand-père

Oscar López Rivera

Oscar López Rivera

Neuvième lettre: “ Un air de liberté en plein visage”

Chère Karina,

Il y a quelques nuits, peut-être par ce que je t'avais

écrit avant de me coucher, j'ai fait un rêve: tu étais là avec ta mère, nous

étions tous les trois face à l'océan, celui que j'aspire plus que tout à voir,

là où les vagues se brisent contre la grotte de l'indien.

Comme je te raconte cela, tu dois te demander de quoi

rêvent les personnes qui ont été privées de liberté pendant tellement

d'années…. est-il possible que bien qu'enfermés, nous nous obstinions à rêver

des rues de la lumière et des visages qui nous sont interdits. Pour moi,

pendant les premières années, mes types de rêves ont été les mêmes qu'avant la

prison, mais tout a changé quand je me suis retrouvé sous le régime de

"privation sensorielle". Mes rêves sont devenus angoissants,

décousus, fugaces. L’isolement et la solitude absolu altère la qualité du repos

nocturne. Après cette épreuve, je n'ai plus jamais connu un sommeil relaxant et

profond. Lorsque toi ou ta mère Clarisa apparaissent encore dans mes

songes, c'est pour un temps très court, de temps en temps il y a des bribes de

conversation, la même chose se produit avec d'autres personnes de ma famille ou

mes amis.

Dans l'obscurité de la cellule, la solitude frappe doublement. C'est dur de ne pas pouvoir partager mes idées, mes pensées et mes épreuves avec d'autres qui sont dans la même situation que moi…Tu sais ce qui m'a manqué le plus? C'est de ne pas pouvoir discuter d'un livre que je venais de lire, ça semble banal, insignifiant au milieu des épreuves qu'impose la solitude, mais c'est bien vrai!

Il y a quelques années j'aimais beaucoup résoudre des problèmes de mathématiques et je lisais tout ce que je pouvais sur ce thème. Il pouvait m'arriver de rencontrer un prisonnier aussi intéressé lui aussi par les maths et c'était pour nous deux un moment de plaisir, mais cela arrivait bien peu souvent.

Aujourd'hui je passe des heures à me demander comment résoudre d'autres problèmes : la violence entre les communautés, l'absentéisme scolaire, la corruption… il est difficile d'échanger des idées par correspondances, on aspire à des réactions immédiates, un dialogue fécond avec l'autre!

J'ai aimé lire toute ma vie, j'ai apprécié le plaisir de la lecture solitaire, par cela peut-être les rigueurs du "confinement" m'ont été supportables, surtout dans ce qu'ils appellent "l'isolement. Avec le temps, je me suis rendu compte que la seule manière de survivre et de se maintenir occupé. Évidemment, il y a des moments de mélancolie sous la morsure de la solitude, mais j'arrive à éloigner assez vite ces nuages noirs de ma tête et penser à autre chose.

Dans l'obscurité de la cellule, la solitude frappe doublement. C'est dur de ne pas pouvoir partager mes idées, mes pensées et mes épreuves avec d'autres qui sont dans la même situation que moi…Tu sais ce qui m'a manqué le plus? C'est de ne pas pouvoir discuter d'un livre que je venais de lire, ça semble banal, insignifiant au milieu des épreuves qu'impose la solitude, mais c'est bien vrai!

Il y a quelques années j'aimais beaucoup résoudre des problèmes de mathématiques et je lisais tout ce que je pouvais sur ce thème. Il pouvait m'arriver de rencontrer un prisonnier aussi intéressé lui aussi par les maths et c'était pour nous deux un moment de plaisir, mais cela arrivait bien peu souvent.

Aujourd'hui je passe des heures à me demander comment résoudre d'autres problèmes : la violence entre les communautés, l'absentéisme scolaire, la corruption… il est difficile d'échanger des idées par correspondances, on aspire à des réactions immédiates, un dialogue fécond avec l'autre!

J'ai aimé lire toute ma vie, j'ai apprécié le plaisir de la lecture solitaire, par cela peut-être les rigueurs du "confinement" m'ont été supportables, surtout dans ce qu'ils appellent "l'isolement. Avec le temps, je me suis rendu compte que la seule manière de survivre et de se maintenir occupé. Évidemment, il y a des moments de mélancolie sous la morsure de la solitude, mais j'arrive à éloigner assez vite ces nuages noirs de ma tête et penser à autre chose.

Le simple fait de m'autoriser aujourd'hui un bref

appel téléphonique, un courrier électronique, une visite rend ma situation

actuelle plus supportable que les années d'isolement total.

En ce qui concerne la question que tu m'as posée sur mon futur, je te répondrai que la nuit dans les dédales de l'insomnie, je fixe parfois le plafond de la cellule en me demandant ce que je voudrais faire. Le futur est pour moi quelque chose d'imprévisible, mais la peur ne fait pas partie d'un futur hors de ce Goulag. Je ne me demande même pas si je vais me sentir coincé, si la réalité me semblera étrange, ou si je me retrouverai face à un monde difficile à reconnaître. Il est certain que Porto Rico a changé, le Chicago de mon adolescence également, mais lorsque je me réveille la nuit, je prends courage en me disant que finalement j'ai survécu 70, frôlant souvent la mort. Comment l'homme qui a vécu cela pourrait-il s'effrayer d'un air de liberté qui lui arrive en plein visage!

En ce qui concerne la question que tu m'as posée sur mon futur, je te répondrai que la nuit dans les dédales de l'insomnie, je fixe parfois le plafond de la cellule en me demandant ce que je voudrais faire. Le futur est pour moi quelque chose d'imprévisible, mais la peur ne fait pas partie d'un futur hors de ce Goulag. Je ne me demande même pas si je vais me sentir coincé, si la réalité me semblera étrange, ou si je me retrouverai face à un monde difficile à reconnaître. Il est certain que Porto Rico a changé, le Chicago de mon adolescence également, mais lorsque je me réveille la nuit, je prends courage en me disant que finalement j'ai survécu 70, frôlant souvent la mort. Comment l'homme qui a vécu cela pourrait-il s'effrayer d'un air de liberté qui lui arrive en plein visage!

En résistance et lutte, ton grand-père reconnaissant:

Oscar López Rivera

Dixième lettre: “la danse du souvenir”

Ma chère Karine je viens de me souvenir que le grand

musicien Andy Montañez possède un portrait que j'ai fait il y a pas mal de

temps dans lequel vous vous trouvez tous les deux, toi à côté de lui, je

vous admire tous les deux pour des raisons différentes:

Andy, pour des raisons évidentes, il est une véritable

institution pour la musique de mon pays, il a su rester fidèle à ses principes,

il est un artiste courageux.

Sais-tu pourquoi je n'ai jamais voulu entendre parler

de ma "libération": Mais c'est parce que je suis libre, Karina, et la

musique a beaucoup contribué à cette liberté. Je préfère que l'on dise

"mon excarceration" car la liberté, je ne l'ai jamais perdue.

Mes goûts musicaux ont toujours été éclectiques,

j'aime des genres très différents, mais la musique portoricaine me touche plus

que tout autre. J'ai commencé à danser la Salsa il y a très longtemps avant

qu'elle s'appelle Salsa. La première fois que Cortijo et son groupe Combo

arrivèrent à Chicago, un de mes oncles m'a proposé d'aller les voir. Evidemment

on y est allé, à cette époque je ne savais pas danser, mais comme un bon garçon

portoricain j'ai invité une fille qui finalement a été déçue par mon manque

d'aptitude. Après cette affaire, je me suis mis à apprendre progressivement et

seul pour la prochaine fois où j'irai à un bal. Honnêtement je n'étais pas

précisément le cavalier dont rêvaient ces demoiselles!

Je pense souvent à cette femme en écoutant cette

musique, je regrette un peu d'en avoir déçu d'autres en dansant comme je le

faisais au début, et d'avoir fait passer de salles nuits aux voisins quand on

organisait des bals bien bruyants les week-ends jusqu'à l'aube….

Je n'ai plus eu le loisir de danser quand je suis entré dans l'action sociale et la lutte politique. Je fredonne toujours les chansons de ma jeunesse, je crois encore que la musique et la danse nous offre une liberté, celle de la mémoire.

En

résistance et lutte, ton grand-père

Oscar López Rivera

Onzième lettre: “ Une prière dans les

barbelés”

Chère Karina,

Connais-tu George Stinney, un garçon de 14 ans qui est

mort sur la chaise électrique pour un crime qu'il semble ne jamais avoir

commis? Il a été le plus jeune prisonnier à subir la peine de mort aux

Etats-Unis pendant l'année 1944. Il y a aujourd'hui un mouvement intéressant

qui s'organise pour obtenir un réexamen de son cas.

Ce Stinney qui était mince et petit a dû être assis

posé sur un livre, la chaise électrique n'était pas adaptée à sa taille mais

construite pour tuer des adultes!

Sa situation n'a fait alors qu'empirer, confronté au

personnel des prisons, spécialement à un capitaine portoricain qui sachant

qu'il avait frappé un autre gardien lui rendit la vie impossible. Finalement,

considéré comme incorrigible, il s'est retrouvé à Marion, dans l'unité ou je me

trouvais. Un jour, le voyant très déprimé, je lui ai donné un crayon et un

papier et je me suis rendu compte qu'il était capable de dessiner très bien. Il

suffisait d'un peu de patience et de le laisser s'exprimer.

Malgré cela il montrait des signes évidents de

troubles mentaux, de temps en temps il affirmait que le "Dieu " qui

parlait dans sa tête lui demandait de faire ceci ou cela. Je voyais bien que

quelque chose n'allait pas, mais je le stimulais, le poussais à lire, à

dessiner pour se calmer. Il ne recevait aucune aide psychologique ou médicamenteuse.

Et puis, un jour, il est venu me dire que

"Dieu" lui avait ordonné de quitter la prison! Je lui ai dit de

ne pas faire cette folie, qu'il était bon qu'il récite et lise la bible

mais qu'il devait avant tout se concentrer sur ses aspirations profondes

et développer son talent pour dessiner.

Le jour suivant, nous étions dans la cour, il y a eu

une grande agitation et des cris, on a vu le garçon qui avait réussi à briser

un portail. Il l'avait fait si rapidement que personne ne s'en est rendu compte

sur le coup. Depuis les tours de guet, les gardes ont vu qu'un homme essayait

de s'enfuir, et nous avons tous levé la tête, il était au-dessus de

nous, pris dans les barbelés, à genoux et les mains jointes comme

s'il priait. Je m'en souviens et mon cœur se brise. J'ai tout de suite vu que

sa tenue de prisonnier devenait peu à peu rouge, rouge de sang. On nous a

ordonné de quitter immédiatement la cour et nous nous sommes retrouvés dans nos

cellules. J'ai su qu'il a fallu un quart d'heure aux gardiens pour déloger

le garçon de l'endroit où il se trouvait. Une heure après, j'ai entendu à la

radio qu'une tentative d'évasion venait d'échouer à la prison de Marion.

Un des gardiens m'a dit par la suite

que lorsqu'ils ont réussi à le récupérer, tout son corps était couvert de

blessures et qu'il avait été envoyé dans une autre prison aussi dure mais

avec des criminels beaucoup plus âgés que lui!

Quand je pense que le juge avait recommandé un

placement avec assistance alors qu'il se retrouvait maintenant dans un trou

sordide, encore plus impitoyable que n'importe quel goulag...

Toi, Karina, soit toujours forte devant n'importe quelle réalité.

Oscar López Rivera

Douzième lettre: “Une fenêtre idéale”

Ma chère Karina,

Je regarde rarement la télévision, mais le jeudi 21

novembre 2013, par le plus grand des hasards, je regardais les Grammy's Latinos

avec d'autres prisonniers.

Et là, j'ai entendu Ricky Martin s'écrier «

Justice et liberté pour Oscar López!», j'ai tremblé d'émotion et de gratitude

car Ricky est un homme courageux dont la voix est respecté. A cet instant j'ai

pensé à la marche qui était prévue le samedi 23 novembre, un évènement pour moi

extraordinaire. Je ne savais pas tout le travail de préparation qui

se faisait, mais je pressentais un grand rassemblement.

Ce samedi-là, quand j'ai pu appeler ta mère, elle m'a

dit que ce qui se préparait était incroyable, la marche n'était pas encore

commencé et j'ai attendu un moment avant de l'appeler de nouveau, ça m'a semblé

interminable mais je voulais utiliser le peu de temps qui m'était accordé au

téléphone au moment où la manifestation battrait son plein.

Et ça a marché, quand j'ai eu Clarissa de

nouveau, j'ai pu entendre la musique et les slogans des manifestants! Je ne

peux pas te dire l'émotion qui envahie une personne emprisonnée depuis si

longtemps lorsqu'elle se rend compte que des milliers d'hommes et de

femmes, sous le soleil, dans les rues au grand air, sont là, ensemble, pour

demander que s'ouvrent les barreaux et que tu puisse te joindre à

elles! C'est en même temps une joie et une douleur indescriptible. Il

te manque le soutien, la proximité immédiate de ces gens, tu voudrais les

embrasser tous et tu es triste de ne pouvoir le faire. Un peu plus tard j'ai

parlé avec Jan Susler qui était dans le groupe et grâce à son téléphone, j'ai

pu saluer plusieurs personnes qui marchaient avec lui. Il y en avait que je

connaissais depuis longtemps, d'autres non, mais peu importe, mon émotion était

forte au contact de tellement de personnes qui avaient sacrifié leur

après-midi de samedi pour demander mon "excarcération".

Cet enthousiasme a été contagieux, j'ai parlé avec

Nydia Velázquez y Luis Gutierrez, tous deux membres du Congrès, qui ont promis

de venir me rendre visite, Comment puis-je les remercier pour leur geste,

pour les pétitions qu'ils ont organisés en faveur de ma sortie

En entendant ces voix, j'ai compris combien la parole

est une fenêtre idéale pour contempler le monde extérieur. Par cette parole,

par tout ce qu'on me racontait, j'ai "vu" le merveilleux de ce

spectacle qu'ils ont organisé. En vérité, je crois que cette marche a validé

tous les efforts déployés pendant cette année pour essayer de me sortir de

prison. C'est aussi une belle illustration de la bonté et la noblesse de

l'âme portoricaine.

Je suis fier de savoir que pour moi, des milliers de

personnes, oubliant leurs différences politiques ou religieuses, se sont

assemblées, toutes générations confondues. Quand je vois les photos, ça me fait

penser à une gigantesque couverture en patchwork, des morceaux de tissus

différents mais qui s'assemblent tous dans un même but: protéger l'être humain.

Oui, je me suis senti protégé.

Je me suis amusé comme un enfant en regardant les

papillons Monarque, création d'un artiste portoricain. Imagine-toi, Karina, que

cette espèce de papillon parcoure des milliers de kilomètres depuis le Canada

ou le Minnesota pour venir se poser dans des forêts d'Oyamel, une espèce

d'arbre présente au Mexique.

Pour une fois,

ces papillons ont volé dans une direction différente, depuis Porto Rico jusqu'à

ma prison. Toute cette marche, du début à la fin, ce peuple qui clame la liberté

et la justice, ont rempli ma pauvre vie d'espérance!

Témoignage du courage pour penser autrement, preuve

que le plus petit des enfants est capable de participer à la recherche d'une

vie meilleure, vers la décolonisation du pays, et surtout de nos esprits....

Je garderai en mémoire jusqu'à mon dernier jour le souvenir de cette marche du 23 novembre..

En résistance et lutte, ton grand-père, le cœur plein d'émotion.

Je garderai en mémoire jusqu'à mon dernier jour le souvenir de cette marche du 23 novembre..

En résistance et lutte, ton grand-père, le cœur plein d'émotion.

Oscar López Rivera

CARTAS DE OSCAR LÓPEZ RIVERA A SU NIETA

Aún no sé como le haré justo homenaje a este hombre de palabra pura y corazón inmenso. Pero en lo que llega la epifanía (Elaine y su mashup son insuperables) sumaré las cartas que sábado tras sábado publicará El Nuevo Día, cartas que escribió Oscar López Rivera a su nieta, quien solo puede construirse una imagen de su abuelo a través de estas letras. Escribiéndole a ella, dice, “siento que les hablo a miles de jóvenes puertorriqueños, para quienes mi nombre apenas significa nada”. Un verdadero monumento al amor, a la valentía.

Carta I: “Las manos en el cristal”

Querida Karina, No ha sido fácil escoger un título para estas cartas que pienso enviarte periódicamente desde la cárcel.

Escribiéndote a ti, cuya niñez y adolescencia irremediablemente me he perdido ya, siento que les hablo a miles de jóvenes puertorriqueños, para quienes mi nombre apenas significa nada.

Soy un luchador de 70 años. Hace 32 que estoy encarcelado. No voy a abundar en las razones políticas que me condujeron a este encierro, porque otros ya lo han hecho. Sólo quiero reiterar que respeto la vida por encima de todas las cosas, y que no he lastimado ni lastimaré jamás a ningún ser humano.

La primera vez que te vi, en el verano del 91, en la cárcel de Marion, Illinois, donde estaba recluido entonces, fue a través de un cristal. Tú estabas en brazos de tu madre, y movías los ojos con curiosidad. Sin embargo, poco había que ver allí. El cubículo donde se sentaban las visitas era muy estrecho, y había un teléfono a cada lado para que habláramos por él. Clarisa, tu madre, levantó el suyo y me pidió que te dijera algo. Fue la primera vez que escuchaste mi voz y pude ver tu reacción, la extrañeza que te causó comunicarte con ese hombre que empezaba a quererte, pero que no podía besarte, ni susurrarte al oído las promesas de abuelo que te quería cumplir.

A Clarisa le dejaban pasar en el bulto tres pañales y algunas botellas de leche. Había en el área de visitas, tanto del lado de los familiares como del lado de los confinados, cámaras con las que grababan todos nuestros movimientos, pero, irónicamente, nunca me pude tomar una fotografía con mi hija y mi nieta. Siempre me escoltaban tres o cuatro guardias, y estaba encadenado por los pies. Era el único preso que iba tan custodiado al área de visitas.

Se hacía difícil entretenerte mientras estabas en el cubículo de las visitas, así que para distraerte y ayudar a tu madre, que intentaba pasar el mayor tiempo posible conmigo, inventamos un juego peculiar: ponías tus pequeñas manos de bebé en el cristal, y yo también ponía las mías, de modo que coincidieran las cuatro y pudieran «tocarse». Las manos saltaban, se perseguían, se comportaban como arañas envueltas en los hilos invisibles del cariño. No nos tocábamos, el cristal lo impedía, pero surgió un lenguaje especial entre tú y yo; entre las tiernas manos tuyas, Karina, y mis viejas manos, pálidas de encierro, deseosas de poder volar, pero contentas y sumisas cuando tú las acariciabas.

Durante años utilizamos esa danza de las manos para comunicarnos. El tiempo pasaba y tú crecías. No me estaba permitido el contacto físico con mis familiares, por lo tanto en los años que estuve recluido en Marion, no pude besarte, abrazarte, o sentir el roce y el olor de tu pelo. Tampoco el de tu madre, que me despedía con lágrimas, aunque yo sabía contener las mías.

Un día, por fin, me trasladaron a la prisión de Terre Haute, en Indiana. Allí me comunicaron que podría recibir visitas y tener contacto físico con mis seres queridos. Llegó tu madre contigo y con mi sobrina Wanda. Tú, Karina, tenías sólo siete años. Mi hija y mi sobrina me abrazaron. Tú, en cambio, te paraste frente a mí, levantaste tus manos y las pegaste contra un cristal imaginario, esperando que yo hiciera lo mismo. A tu corta edad, después de tantos años de soportar esa barrera, pensaste que debíamos continuar el juego. Tu madre te dijo: «Ahora puedes tocar a tu abuelo», y tú corriste a abrazarme, nos tocamos por primera vez.

Ese cristal, a pesar de todo, sigue siendo el cómplice entre tú y yo. A través de él, en estas páginas, te seguiré contando mis recuerdos, mis historias presentes, añorada nieta.

Con muchísimo amor, en resistencia y lucha…

Carta II: “Donde respira el mar”

Querida Karina. Después de la familia, lo que más echo de menos es el mar.

Ya han pasado 35 años desde la última vez que lo vi. Pero lo he pintado muchas veces, tanto la parte del Atlántico como la del Caribe, esa espuma sonriente en Cabo Rojo, que es de la luz mezclada con la sal.

Para cualquier puertorriqueño, vivir lejos del mar es algo casi incomprensible. Es distinto cuando uno sabe que está en libertad de moverse a cualquier parte y de viajar a verlo. No importa que sea gris y frío. Aunque veas el mar en un país lejano, te das cuenta de que recomienza siempre (como dijo un poeta), y que por ese mar pueden pasar los peces que se acercaron a tu tierra, y que llegan de allá trayéndote recuerdos.

Aprendí a nadar a muy temprana edad, debía tener unos tres años. Un primo de mi padre, que vivía con nosotros y era para mí como un hermano mayor, me llevaba a la playa donde solía nadar con sus amigos, y me lanzaba al agua para que yo aprendiera. Luego, cuando estaba en la escuela, solía escaparme con otros niños hasta un río cercano. Todo eso ahora me parece lejano.

Aquí en la cárcel he sentido muchas veces la nostalgia del mar; de olerlo a todo pulmón; de tocarlo y mojarme los labios, pero enseguida me doy cuenta de que quizá tengan que pasar años antes de darme ese sencillo gusto.

El mar se extraña siempre, pero creo que nunca lo necesité tanto como cuando me trasladaron desde la prisión de Marion, en Illinois, a la de Florence, en Colorado. En Marion, yo salía al patio una vez a la semana, y desde allí veía los árboles, los pájaros… Oía el ruido del tren y el cantío de las chicharras. Corría por la tierra y la olía. Podía agarrar la yerba y dejar que las mariposas me rodearan. Pero en Florence todo eso terminó.

¿Sabes que la ADX, que es la prisión de máxima seguridad de Florence, está destinada a los peores criminales de Estados Unidos y se considera la más inexpugnable y dura del país? Allí los presos no tienen contacto entre sí, es un laberinto de acero y cemento construido para aislar e incapacitar. Yo estuve entre los hombres que estrenaron esa cárcel.

Al llegar, me despertaban varias veces por la noche y en mucho tiempo no logré dormir por un período mayor de 50 minutos. En aquella galera éramos sólo cuatro presos, pero uno de ellos tenía un largo historial de problemas mentales y se pasaba la noche y el día gritando obscenidades, peleando su guerra contra enemigos invisibles. Estábamos casi todo el tiempo en las celdas, y hasta teníamos que comer en ellas. Todo el mobiliario era de hormigón y nada se podía mover. No comprendía cómo los vecinos del pueblo de Florence habían aceptado una cárcel tan inhumana entre ellos. Pero, hoy por hoy, la industria de las prisiones es de las más fuertes en Estados Unidos. Deja dinero y eso parece ser lo único que importa.

En Florence, por las noches, los presos se comunicaban a través de una especie de respiradero que estaba cerca del techo. Había que gritar para hacerse oír, todos gritaban y aquello lo que hacía era alterar los nervios.

Yo callaba y trataba de concentrarme en el ruido de las olas, cerraba los ojos y las veía romper contra la Cueva del Indio. El griterío de la cárcel se iba desvaneciendo. El mar subía y bajaba como un torso, contagiándome su fuerza y su respiración.

Sé que algún día pasaré toda una noche en la costa, y esperaré a que despunte el día. Luego quisiera hacer lo mismo en Jayuya, ver la salida del sol sobre la cordillera.

Con esa esperanza, en resistencia y lucha, te abraza tu abuelo…

Carta III: “La razón detrás de toda lucha”

Querida Karina. Hace pocas semanas te escribí para felicitarte con motivo del día más grandioso y memorable de tu vida: a tus 22 años, te graduabas de la Universidad de Chicago.

Te dije entonces que la vida está llena de retos y, en algunos momentos, de decepciones. Que nunca permitas que nada ni nadie te desaliente, porque tienes la fortaleza para enfrentar y superar cualquier obstáculo.

Cuando entraste a la universidad, seguramente te tocó vivir en un ambiente muy diferente del que me tocó a mí. Me alegro de eso: la razón por la que las personas luchan, en lo colectivo y en lo personal, es que las cosas cambien para que sus hijos y nietos vivan un mejor futuro.

Yo tenía tres años cuando me acerqué a la escuela, pues caminaba detrás de mis hermanos mayores, que protestaban porque los seguía. Tanto los molesté, que mi hermana decidió enseñarme a leer y escribir. Como era zurdo, ella me ataba la mano izquierda y me obligaba a usar la derecha. A los cinco años, cuando empecé el primer grado en la escuela del barrio Aibonito-Guerrero, del pueblo de San Sebastián, estaba muy adelantado gracias a esas lecciones. Me aburría en la clase y me dedicaba a hacer travesuras, invitaba a los otros niños para que nos escapáramos al río, y allí nos poníamos a tumbar naranjas.

Cuando terminé el sexto grado, aunque travieso, gané el primer premio de honor de mi clase. De allí me fui a la escuela intermedia de Hoya Mala, pero al poco tiempo de empezar las clases me enfermé. Me llevaron al médico en Aguadilla, quien me diagnosticó que había cogido un parásito en el río. Era la “justa” recompensa por mis travesuras. Me dieron desparasitantes, pero no mejoré. Cuando entré al noveno grado estaba tan raquítico que mi madre, desesperada, decidió mandarme con mis tíos a Chicago. Fui aceptado en una escuela secundaria, y al llegar tuve que pasar por un examen físico: mi estatura era de 53 pulgadas y mi peso de 58 libras. Todos los demás alumnos de esa escuela, la Tuley High School, parecían gigantes comparados conmigo. Mi vocabulario en inglés era de menos de 100 palabras. Cada vez que abría la boca, los demás muchachos se reían, y entonces me convertí en una persona introvertida. En Tuley, para la década del 50, sólo había un puñado de estudiantes puertorriqueños. Había que bregar con el discrimen, y eso te lo puedo asegurar ahora, que miro hacia atrás y veo las injusticias que se cometían. No éramos muchachos acomodados que íbamos a estudiar a los mejores colegios. Éramos los emigrantes, teníamos fama de problemáticos y, a veces, nos daban castigos que no nos merecíamos. A mí, por ejemplo, me acusaron de copiarme en un examen de álgebra. Me gustaba tanto el álgebra y estaba tan seguro de que lo dominaba, que le contesté de mala forma a la maestra y ésta me expulsó del salón y me envió a la oficina del director. Allí le dije al míster que no me había copiado y que, para demostrarlo, podía darme otro examen en ese mismo instante, frente a él, con preguntas del último capítulo del libro, que aún no habíamos dado en clase. Él me había matriculado cuando llegué a Tuley y conocía mis buenas notas, así que sonrió y me dijo que no me preocupara.

Dentro de aquel mundo duro para un muchacho puertorriqueño que apenas podía expresarse, conocí a un puñado de personas maravillosas.

Por ejemplo, tuve una maestra inolvidable en el Colegio Wright, un junior college al que asistí cuando terminé la secundaria. Éramos pobres y te confieso que me avergonzaba de mi ropa, tan ajada y fea y de mis tenis viejos, los únicos zapatos que tenía. Pero a esa maestra, que daba clases de dicción, no le importaba mi apariencia. Me dedicó mucho tiempo, con paciencia y cariño. Descubrió que yo tartamudeaba cuando hablaba inglés y me explicó cómo solucionarlo, me mandó a hacer ejercicios y lecturas. Por esa época empecé a pasar los ratos libres en un área de Chicago donde jangueaban los beats, un grupo de escritores y artistas con un gran sentido de la libertad.

Me di de baja de la Wright College cuando mi padre nos abandonó y tuve que empezar a trabajar para ayudar a mi madre. No fue hasta 1967, cuando volví de Vietnam, que regresé a la universidad. La escena había cambiado de manera drástica. Había muchos profesores progresistas, debates sobre derechos humanos en los salones y un activismo político que influyó mi vida.

Ahora veo tu éxito universitario como una prolongación de mis aspiraciones. Según sigas adelante en la vida, llena tu corazón con amor, compasión, esperanza y valor. Ámate a ti misma, a tu familia, a tus compañeros y compañeras, a la tierra, al mar, a la libertad y a la justicia, y a todo aquello que represente y haga posible la vida.

Un beso y un abrazo con brazos puertorriqueños pequeños, pero con mucho amor. En resistencia y lucha…

Carta IV: “Una callada sombra”

Querida Karina,

En estos días, he estado recordando un episodio que creo que marcó mi vida. Es curioso que la memoria guarde, de entre tantos horrores que hemos visto, un hecho en particular, que a lo mejor no es el más sangriento, ni el que más dolor causó, pero sí el que se queda para siempre en el alma, y se revive cuando somos mayores.

Tenía tu edad cuando fui llamado a pelear en Vietnam. Llegué a la guerra en marzo de 1966.

Me asignaron a la base de Lai Khe, aunque sólo estuve allí unos pocos días. Pronto me mandaron a participar en operaciones itinerantes, que duraban semanas, casi siempre bastante cerca de Saigón.

Fue en los alrededores de esa base, la de Lai Khe, donde vi por vez primera el efecto que causaba el “agente naranja”, ese defoliante usado para arrasar la selva. En la base se guardaban los barriles (con franjas de color naranja), y los aviones de asperjar el químico, que parecían inofensivos, como los de fumigar el campo. El efecto era terrible. Las plantas se secaban y morían en menos de tres días. Todo quedaba arrasado, ennegrecido, un amasijo en que era difícil distinguir cuáles huesos eran de personas y cuáles eran de animales.

Un día, ordenaron a nuestro pelotón que rodeara una aldea. Se estableció el cerco, un perímetro con puestos de control para que nadie entrara o saliera. Estuvimos seis semanas en aquel lugar, vigilando a los campesinos, que se dedicaban a cultivar arroz. Trabajaban con el agua a media pierna, siempre bajo nuestras miradas. Uno de ellos, que era de mi edad, se me acercó una tarde, luego del trabajo, puso su brazo junto al mío y dijo: “same thing”. Yo miré y me impresionó descubrir que, en efecto, teníamos los mismos brazos, fibrosos del trabajo duro.

Varias noches después, un guardia reportó haber visto movimientos y sombras sospechosas alrededor de nuestro campamento. Nos llamaron a todos y corrimos con las armas listas, apuntando hacia el lugar que el guardia señalaba. Nos dieron la orden de disparar y una lluvia de balas barrenó el follaje. Cuando nos mandaron detener el fuego, nos quedamos paralizados, sin atrevernos casi a respirar. Aquella sombra sospechosa volvió a moverse en la maleza. El jefe del pelotón ordenó que apuntáramos de nuevo, y allí cayó otra lluvia de disparos. No se volvieron a ver sombras, mas nos quedamos intranquilos durante toda la madrugada.

Tan pronto comenzó a clarear, oímos gritos desgarrados que provenían de los campos de arroz y fuimos corriendo al lugar. Tres o cuatro campesinos lloraban frente al cadáver de un búfalo de aguas, el único que había en toda la aldea para labrar la tierra. Ese animal había sido la callada sombra que matamos.

El más joven de los hombres que lloraban era el muchacho que había puesto su brazo junto al mío. Tenía la ropa y la piel manchadas de la sangre del búfalo. Me miraba fijo.

Luego, parte del pelotón fue trasladado a un área que estaba sembrada de minas y de aquellas trampas llamadas “booby traps”, con las que muchos resultaron heridos. De 31 hombres que éramos en el grupo, 17 quedaron fuera de combate. Trabajamos mucho localizando aquellas trampas, despejando el terreno para que los helicópteros bajaran, y abriendo paso para que las camillas pudieran llevarse a los heridos.

El muchacho que lloró a su búfalo debe tener mi edad, si es que aún vive. No podrá imaginarse que he estado preso por 32 años y que, en ese tiempo, he pensado a menudo que él tenía razón: su brazo y el mío eran la misma cosa.

En resistencia y lucha, te abrazo tu abuelo,

Oscar López Rivera

Carta V: “La historia de Jíbara Soy”

Querida Karina:

Querida Karina, he oído hace poco la noticia de un perro labrador que murió a balazos en una casa de Santurce y no he podido evitar acordarme de los perros que me acompañaron en la vida, y que estuvieron a mi lado, en las buenas y en las malas, hasta el mismo día en que me arrestaron, cuando me despidieron con sus miradas sabias.

Siempre tuve perros a mi lado. De niño, en San Sebastián, y luego en mi juventud, cuando emigré a los Estados Unidos. Y hasta en Vietnam, donde también ellos sufrieron los horrores de la guerra. Eso se echa de menos en la cárcel: la cercanía de un animal tan noble, que es capaz de entenderte, de compartir nostalgias y asimilar tristezas que brotan de nosotros.

En 1973, cuando vivía en Chicago, tuve una perra singular: una doberman pincher que se llamaba Jíbara Soy. Era la mascota más popular del barrio. Protectora e inteligente, queriendo siempre llamar la atención. Para entonces, yo había rentado un pequeño apartamento en la misma propiedad donde mi hermano mayor tenía su casa. Una de las condiciones para el alquiler era que no podía tener la perra, pero ocurrió que una noche entraron unos ladrones a la casa y convencí a mi hermano para que la aceptara.

Pocas semanas después me ausenté por unas horas y al llegar encontré que Jíbara Soy había convertido el hermoso jardín que mi hermano cuidaba con esmero en una especie de campo de batalla. Había hecho enormes agujeros de los que sacó ratas del tamaño de un gato. La bañé, la llevé al veterinario para asegurarme de que no tenía heridas y no corría peligro de contraer alguna enfermedad.

De vuelta a casa, hice lo que pude en el jardín, tratando de arreglar los destrozos. Cuando regresó mi hermano del trabajo, le dije que le tenía dos noticias, una buena y otra mala. La buena era que Jíbara Soy había matado nueve ratas. La mala la pudo ver con sus propios ojos: el jardín estaba estropeado y habría que trabajar el doble para devolverle su lozanía.

Mi hermano y su esposa se encariñaron con la perra, que nos acompañó varios años. Tenía su propia butaca, escuchaba con atención la música clásica y, siempre que yo me ponía a leer en la sala, mantenía sus ojos clavados en mí, como si me leyera el pensamiento y se enterara del significado de la lectura.

Un día se puso de parto y murió. Hasta entonces, creía simplemente que estaba muy gorda, pues el veterinario le daba pastillas anticonceptivas. Algo falló y murió dando a luz a 16 cachorros.

Tu mamá, Clarisa, es gran amante de los animales. Tú también te desvives por ellos. Entonces comprenderán cuando les diga lo difícil que fue dejar atrás a mis dos perros el día que me arrestaron. Yo vivía en la clandestinidad y ellos me hacían compañía, sobre todo cuando la situación era desesperante. Un día, descubrieron mi paradero y me arrestaron. De mis sentimientos en ese instante, y de mis temores cuando me alejaba, te hablaré en otra ocasión. Solo quiero contarte que aquel día de mayo de 1981, estando bajo arresto, se me acercó un agente del FBI que se identificó como puertorriqueño. Lo primero que le pregunté fue que qué habían hecho con mis perros. Me respondió que los habían llevado a ASPCA, que era el “animal shelter”. Algo en su expresión me hizo pensar que no era cierto. Le insistí para que me dijera la verdad. Hubo un silencio largo que yo sabía lo que significaba. Pensé en la fidelidad de esos dos perros, y la memoria me trajo, uno tras otro, el recuerdo de todos los que había tenido, desde que me criaba en San Sebastián. Pensé en los animales malheridos que había visto en Vietnam. Y al final, me pareció escuchar los ladridos valientes de mi Jíbara Soy. Entonces oí lo que ya sospechaba: “Los tuvimos que matar”.

Treinta y dos años han pasado desde entonces.

Amo a los animales que perdí. A los que fueron míos y no pudieron morirse con mis palabras de consuelo y mi mano rascándoles el lomo. Y amo a los que tendré en Puerto Rico algún día.

En resistencia y lucha, tu abuelo,

Oscar López Rivera

Carta VI: “Para ser lo que somos”

Querida Karina,

Estoy seguro de que a veces te preguntarás por qué tu abuelo escogió un camino diferente. Por qué nunca te recogió en la escuela, ni está en las fotos de tu cumpleaños, ni en las de Navidad, sentado frente al arbolito.

Ahora, viendo hacia atrás en la memoria, creo que te puedo responder que es el camino el que nos escoge a nosotros; la lucha te atrapa si tienes abierto el corazón y la voluntad para combatir las injusticias.

A fines de los años sesenta, había muchas denuncias de discrimen contra los hispanos en una empresa de teléfonos de Chicago que se llamaba Illinois Bell. Un grupo de latinos nos organizamos para protestar en el downtown, donde estaba la oficina principal de esa empresa.

El presidente de la Illinois Bell era entonces Mr. Charles Brown, pero a nosotros sólo nos permitían hablar con uno de sus asistentes, también latino, un peruano que no tenía autoridad para ayudarnos.

Un día nos dijeron que Mr. Brown solía acudir a una iglesia presbiteriana en Lake Forrest, el suburbio más exclusivo de Illinois.

Allí nos presentamos un domingo, celebramos un acto ecuménico frente a la iglesia y luego entramos. Los feligreses se asustaron al ver esa invasión de latinos que avanzaba por los pasillos repartiendo hojas sueltas. Sólo hubo un problema: Mr. Brown no había asistido aquel domingo al servicio religioso. Sin embargo, nos paramos frente al púlpito y le explicamos al público que todo lo que queríamos era hablar con Mr. Brown y presentarle nuestras demandas laborales, pues en su empresa atropellaban a los hispanos. Dicho esto, les dimos las gracias y nos retiramos.

Poco después, cuando regresamos a nuestro local, recibimos la llamada de una de las personas que estaban en la iglesia: quería darnos la dirección de Mr. Brown.

Algunos compañeros volvieron a Lake Forrest para identificar el lugar. Varias semanas más tarde, alquilamos autobuses y nos metimos en ellos con nuestras familias para protestar de nuevo, esta vez frente a su propia casa. A los niños les habíamos dicho que íbamos de picnic y cada cual llevaba una «luncherita» con golosinas.

En aquellos años no había control de acceso en las urbanizaciones de lujo, y ni siquiera portones en la propiedad. Nos sentamos alrededor de la piscina y fue imposible evitar que los niños se tiraran al agua. Enseguida vimos que desde la mansión se abría una puerta y Mr. Brown en persona nos invitaba a pasar.

Diez de nosotros nos acercamos para hablar con él, y la reunión fue en la cocina. En un momento dado se excusó para llamar a su hijo, que sabía español y quería que sirviera de intérprete. Le dijimos que no hacía falta, porque todos éramos bilingües.

Entonces nos citó para la mañana siguiente en la empresa y allí nos volvimos a reunir. Estuvo de acuerdo en contratar de inmediato a 125 trabajadores latinos para distintos departamentos de la Illinois Bell, y en abrir dos oficinas en sendas comunidades hispanas, una para mexicanos y otra para puertorriqueños, a fin de darles servicios en español.

También aceptó contratar a un determinado número de obreros latinos cada año.

Aquel acuerdo con Mr. Brown fue una gran victoria para nosotros, que, casi sin proponérnoslo, habíamos fundado la Coalición Hispana del Trabajo. De ahí en adelante, reivindicamos el derecho de los obreros en otras empresas, sobre todo en la construcción.

Demandábamos que emplearan a trabajadores hispanos, y fuimos muy exitosos logrando que accedieran a nuestros reclamos. No hubo violencia en todo aquello, solamente trabajo y más trabajo, y una gran movilización étnica, planificada al mínimo detalle.

A los latinos, por fin, se nos empezaron a abrir las puertas de las empresas y las uniones obreras que habían estado cerradas para nosotros.

Más tarde, todo ese esfuerzo se concentró en las escuelas y universidades. Pienso que, para ser lo que somos, tenemos que hacer sacrificios de todo tipo. Quizá nunca te ayudé a soplar las velitas de tu cumpleaños, como hacen tantos abuelos con sus nietos, pero me consuela pensar que he puesto mi granito de arena para construir un mundo más iluminado y justo para ti.

En resistencia y lucha, te besa

Oscar López Rivera

Carta VII: “Todos escucharon”

Querida Karina,

Cuando hace poco te conté de las luchas de los hispanos contra el discrimen laboral, me acordé de mi primer intento por organizar una protesta. Muchos inmigrantes puertorriqueños vivían en condiciones infrahumanas, en edificios llenos de alimañas, con escaleras inseguras y techos que se caían a pedazos. Los dueños de aquellos edificios nunca se ocupaban de darles mantenimiento, pero sí se ocupaban de mandar a cobrar la renta cada mes, y hacerle la vida imposible a todo aquel que se atrasaba.

Empecé a visitar a las personas que vivían en las peores condiciones, tocando a cada puerta para organizarlos. La primera mujer con la que hablé me dijo: «¿Quién va a escuchar a una puertorriqueña?». La respuesta me salió del alma: yo la escucharía a ella, y luego los dos iríamos a escuchar al resto, y al final todos escucharíamos a todos. La convencí y empezamos a hablar con los demás inquilinos. Nuestro único propósito era que limpiaran el edificio, arreglaran las tuberías y pasamanos dañados, y eliminaran la multitud de ratas y cucarachas con las que tenían que convivir tantas familias.

Al propietario de uno de los edificios lo confrontamos y le advertimos que los vecinos no pagaríamos la renta hasta que adecentara el lugar. Él nos ignoró, pero cuando vio que llegaba la hora de pagar y nadie lo hacía, accedió a limpiar y hacer algunas reparaciones. No podía imaginarme entonces que corríamos un gran riesgo: la mayoría de los dueños de esos edificios levantaban fortunas a costa de atropellar a las personas que se veían forzadas a vivir en la inmundicia. Si tenían que invertir dinero en muchas reparaciones, preferían prender fuego a la estructura para cobrar el seguro.

Había un político en Chicago que poseía varios edificios. Todos estaban en malas condiciones, pero allí tenían que vivir muchos puertorriqueños sin que nadie oyera sus reclamos. Hasta que un día, entre varios vecinos, atraparon algunos ratones y los metieron en una caja. Aquella caja se envolvió en papel de regalo y fue llevada por nuestras mujeres a la mansión del político, donde la recibieron porque ellas dijeron que era un obsequio en agradecimiento a sus buenas acciones. La esposa del político fue la que abrió la caja y se formó un gran escándalo. Entonces mandaron a asear los edificios.

A la misma vez, luchábamos para que los bancos dejaran de discriminar contra los inmigrantes. La mayoría de nosotros tenía cuentas de ahorro y mantenía buen crédito, pero el banco nunca nos prestaba para la hipoteca o para comprar un carro. Se nos ocurrió una idea: les dimos a los niños de la comunidad unos potes grandes llenos de chavitos. Los llevamos un sábado por la mañana al banco, que era el día en que se abarrotaba de clientes, para que cada niño abriera una cuenta y exigiera al cajero que contara chavito a chavito. La fila se hizo interminable, con todos los chamaquitos haciendo ruido y gritando a la vez. Entonces alguien sugirió que los chavitos también servían para trabar las puertas giratorias… Eso hicimos. Nadie podía entrar ni salir del banco. Pronto llegó la policía y se topó con un piquete de latinos que exigía que se les diera un trato digno. El escándalo se llevó a cabo en una sucursal que quedaba en la esquina de la calle Division con la avenida Ashland. Uno de los altos ejecutivos del banco se allegó hasta el lugar y accedió a hablar con nosotros. Se comprometió a atender nuestras demandas y a contratar personal latino para las sucursales.

Las puertas del banco se destrabaron y los niños celebraron tirando los chavitos al aire. Una mujer puertorriqueña, abuela de dos, fue la que encabezó la protesta contra el banco. Sus ojos brillaban más que el reflejo de las monedas al vuelo. Todos nos habíamos escuchado unos a otros, y así nació una fuerte solidaridad.

En resistencia y lucha, tu abuelo

Oscar López Rivera

Carta VIII: “De frente a la cara del miedo”

Querida Karina,

Cada cual decide su destino y arriesga el alma según lo dicta su conciencia. El miedo siempre está presente. En cada momento. Día y noche. Pero uno aprende a usar el miedo en beneficio propio. En Vietnam, por ejemplo, fue el miedo lo que me ayudó a ser cauteloso, atento a todo cuanto me rodeaba, a los movimientos y los sonidos inusuales. Hubo meses, años enteros en los que sobreviví gracias al instinto, olfateando el aire para poder detectar el peligro.

Cuando llegaba algún soldado nuevo al batallón y lo veía presumiendo de su fuerza o de su valentía, me mantenía observándolo. Me daba cuenta de que ésa era su forma de impresionar a los demás, escondiendo el pánico que sentía. Luego, cuando le tocaba entrar en combate, ocurría una de dos: o se quedaba paralizado, o se comportaba de forma temeraria. En cualquier caso, me lo llevaba aparte y le explicaba que todos sentíamos miedo y era normal. Que lo importante era reconocerlo, porque al no tomar precauciones o quedarse «freezado» en pleno fuego, ponía en peligro su vida y la de los demás.

Creo que haberme criado en las calles de Chicago fue un buen entrenamiento para manejar el miedo.

Años más tarde, cuando me destinaron a la prisión de Marion y enfrenté por primera vez lo que llaman «régimen de privación sensorial», no tenía idea ni de lo que iba a encontrarme, ni de la gente con la que iba convivir. Me ubicaron en la «gang unit», con pandilleros peligrosos de todo el país. Nadie con honestidad puede decir que no teme por su vida en un lugar así. Casualmente, reconocí a un par de reclusos que habían estado conmigo en la cárcel de Leavenworth y se mostraron solidarios. Sabían que yo no procedía del mundo de las pandillas y que era un preso politico.